”Nel suo secondo algido e fastidiosissimo lavoro, Brandon Cronenberg continua il suo personale percorso nel capitalismo contemporaneo e le sue tare prive della minima etica e moralità iniziato con l'altrettanto fastidioso Antiviral.

Lorenzo

In un 2008 alternativo, Tasya Vos è un killer per conto di una organizzazione segreta che usa la tecnologia degli impianti cerebrali per prendere possesso dei corpi di altre persone e spingerli a commettere omicidi a beneficio di clienti paganti. Ma non si tratta di una cosa indolore per lei e dovendo imitare altre persone per lunghi periodi comincia a sperimentare un distacco dalla propria identità. Quando nell’ultimo incarico qualcosa va storto, Vos si ritrova intrappolata nel corpo di un uomo la cui identità minaccia di cancellare per sempre la sua…

Nel suo secondo algido e fastidiosissimo lavoro, Cronenberg jr continua il suo personale percorso nel capitalismo contemporaneo e le sue tare prive della minima etica e moralità iniziato con l’altrettanto fastidioso Antiviral.

Se nel suo primo film erano la vacuità della moda, la stupidità dell’influencing che portavano i giovani ormai squilibrati da una assoluta mancanza di valori e di scopi vitali a ricercare una trasfigurazione nello sfregiarsi attraverso l’acquisizione di malattie di personaggi dello spettacolo, in Possessor il discorso prosegue con il furto dell’identità e del corpo, la trasformazione e trasfigurazione dell’individuo in macchina unicamente anelante al dovere volto all’ottenimento del capitale, disposto a qualsiasi gesto pur di ottenere.

La lente del microscopio di Cronenberg è spietatamente puntata sulla perdita dell’identità della figura femminile e materna e la distruzione della stabilità della coppia e della famiglia. Lo scopo è un’umanità svuotata da ogni scintilla vitale e sacra, resa nichilista e isolata con ogni mezzo da chi tira le fila di una società meccanicizzata e non per questo meno putrescente: Vos è ormai un mostro senza identità individuale e sessuale che è costretto dopo ogni “missione” a ricordarsi di chi è tramite esercizi sistematici perchè ogni volta perde un tassello della propria essenza.

Una versione opposta e dileggiatoriamente ridicola del “Ricordo di Sé” di Gurdjeffiana memoria che, al contrario degli insegnamenti del Maestro che spingevano a riscoprire la propria sacra unicità, serve unicamente a preservare il funzionamento dell’uomo meccanico. L’immagine della farfalla usata come gancio per “ricordare” risulta ancora più derisoria per chi è a conoscenza del reale uso che ne viene fatto a livello simbolico e non a caso Vos finirà col perdere anche il senso di colpa per averla uccisa.

Ogni passaggio del film è straniante, aggressivo e volutamente disturbante anche nella sua lentezza: si sta puntando insistentemente il dito sul baratro di cecità nel quale l’umanità sta precipitando per seguire una sparuta manica di pifferai imbecillemente deliranti in giacca, cravatta e montura rituale.

In questo senso si trova piuttosto azzeccata la Leigh, che ricopre la parte di Girder – spietato “master of puppets” di Vos – affarista e governante del potere e che allo stesso tempo, agendo da psicopompo, la condurrà fuori dal delirio emotivo confusionale nel quale è precipitata facendole abbandonare ogni seppur minimo trabocco di coscienza e amore: due mostruose “ex donne” ormai vecchie dentro e fuori, svuotate di ogni umanità, imbruttite e abbrutite dentro e fuori che si avviano, ormai raggiunta la tanto anelata sicurezza economica, verso un finale già scritto di solitudine mortale.

Scordatevi la distopia perchè, a meno di un immediato acquisto di consapevolezza, questa oggi sta diventando la realtà.

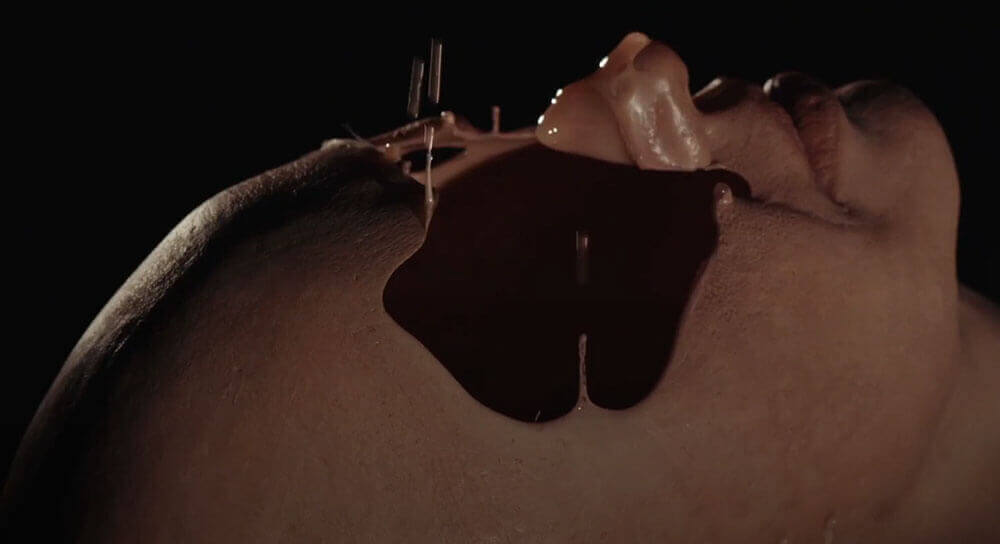

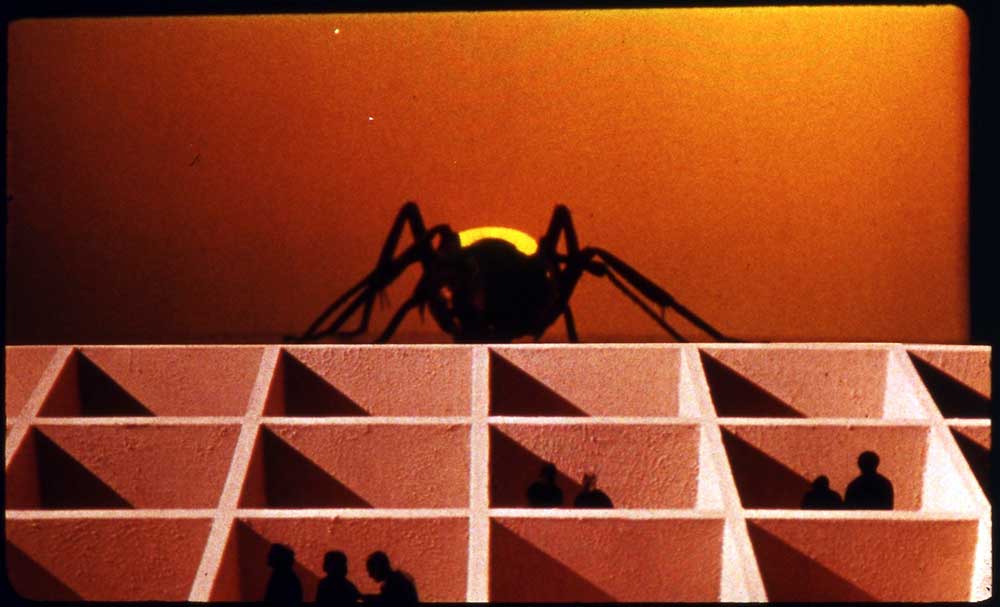

Una sequenza centrale del film. L’effetto, molto di Saul-Bassiana memoria, è stato ottenuto con metodi classici e senza l’ausilio di CGI. Cronenberg dichiara di aver tratto ispirazione dal cinema italiano di genere.

Altra cosa davvero sorprendente è la trasformazione della Riseborough, che non solo appare oggi completamente diversa fisicamente dalla fascinosa Victoria dell’Oblivion di pochi anni fa ma ha addirittura perso ogni traccia di femminilità, raggiungendo quasi uno stato androgineo che è sicuramente perfetto per la sua parte qua ma allo stesso tempo pone diversi dubbi sugli strani e improvvisi cambiamenti fisici e caratteriali dei personaggi del mondo dello spettacolo.

Forse Cronenberg sta puntando il dito anche su questo, forse ha davvero ricevuto l’eredità di tanto e scomodo padre e ne sta portando avanti l’opera.

A volte succede.

“Possessor” (Canada, Gran Bretagna 2020) di Brandon Cronenberg

| Regia | Brandon Cronenberg |

|---|---|

| Soggetto e sceneggiatura | Brandon Cronenberg |

| Produzione | Ingenious Media, Telefilm Canada, Arclight Films, Ontario Creates, Particular Crowd, Crave, Rhombus Media, Rock Films |

| Interpreti | Andrea Riseborough: Tasya Vos Christopher Abbott: Colin Tate Rossif Sutherland: Michael Vos Tuppence Middleton: Ava Parse Sean Bean: John Parse Jennifer Jason Leigh: Girder Kaniehtiio Horn: Reeta Raoul Bhaneja: Eddie Gage Graham-Arbuthnot: Ira Vos Gabrielle Graham: Holly Bergman |

| Fotografia | Karim Hussain |

| Montaggio | Matthew_Hannam |

| Musiche | Jim Williams |

| Distribuzione | Elevation Pictures (Canada) Signature Entertainment (United Kingdom) |

|

Data di uscita

|

January 25, 2020 (Sundance) |

|

Durata

|

104 minuti |

Curiosità

Il direttore della fotografia di Possessor è il regista e sceneggiatore Karim Hussain, già autore di Subconscious Cruelty e Ascension, film assai noti tra gli appassionati dell’horror underground.