”«N'y sont pas... sont des Inuat!»

Lorenzo

«Non ci sono... sono degli Inuat!»

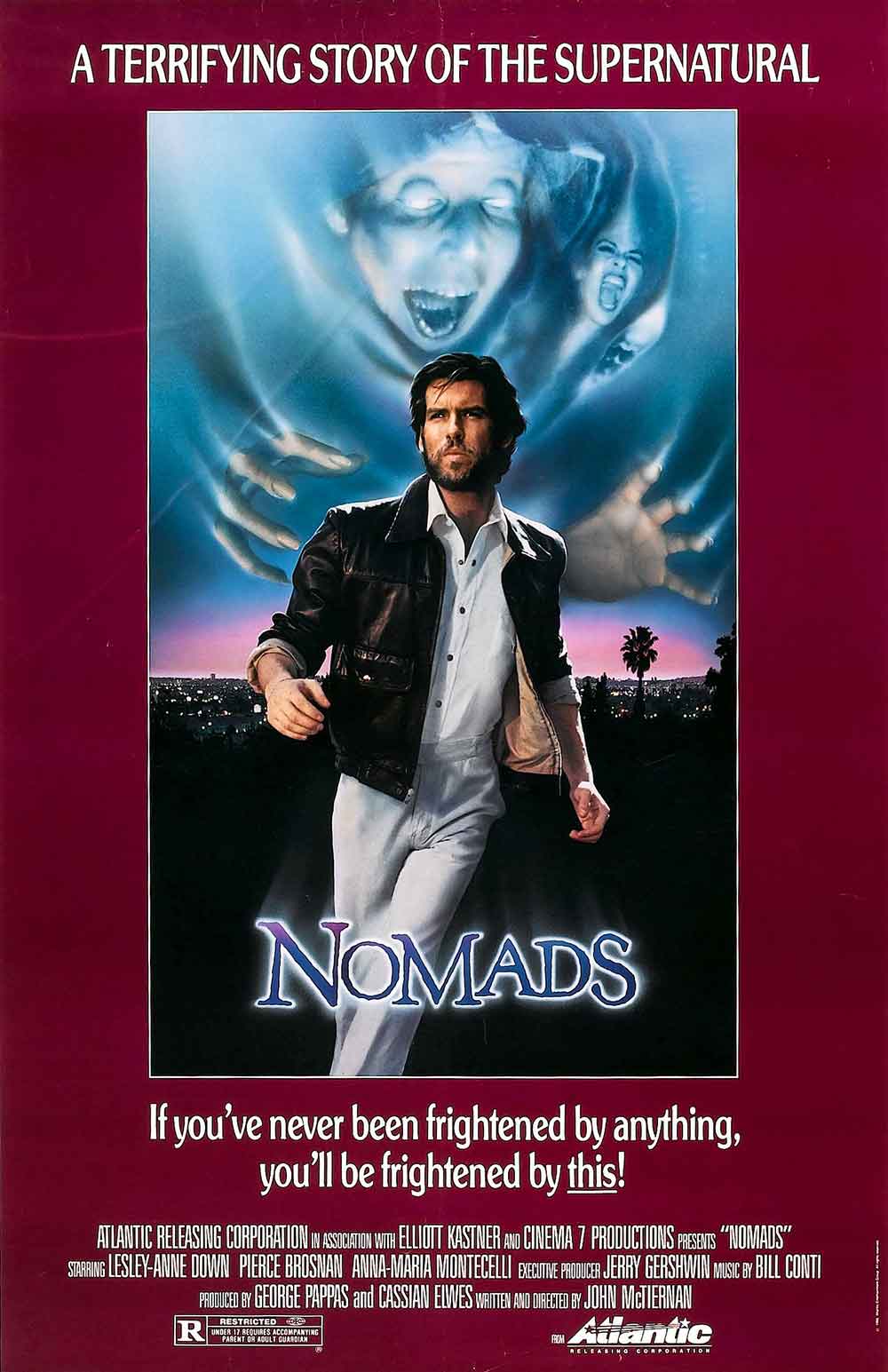

Questa è la frase che tormenta durante la visione di "Nomads", film che segna l'esordio di John McTiernan alla regia e di Pierce Brosnan come protagonista.

E’ curioso come molti registi famosi abbiano avuto i loro natali cinematografici con il genere fantastico (horror) e John McTiernan non fece eccezione, occupandosi anche della sceneggiatura, che ricavò da un racconto di sue anni precedente della romanziera Chelsea Quinn Yarbro, già autrice di una novellizzazione della sceneggiatura dell’oscuro film“Morti e Sepolti”, scritta da Dan O’Bannon e Ronald Shussett per il film omonimo diretto da Gary Sherman nel 1981.

«N’y sont pas… sont des Inuat!»

Nomads è una storia di persecuzione.

Nelle credenze Inuit è presente la figura dell’Inuat o Innuat (Possessore o Dominatore), uno spirito o forza spirituale che pervade ogni essere vivente, sia animale che vegetale o comunque facente parte della natura come laghi, montagne, mare e sarebbe assimilabile al concetto di Mana, l’energia vitale che si può accumulare in combattimento, con la sapienza e mangiando un nemico.

Nella visione fantasy holywoodiana di Yarbro, tradotta in immagini da McTiernan, l’Inuat assume una caratteristica demoniaca negativa, diventando un’entità che prende aspetto umano per entrare in contatto con i viandanti delle infinite distese desertiche di ghiaccio e tormentarli fino alla pazzia, portandoli alla morte per poi assumerne le sembianze.

«I nomadi vivono nel deserto, che si tratti di una distesa di sabbia o di ghiaccio non fa nessuna differenza.

A quanto pare gli eschimesi passano la vita a vagabondare sul ghiaccio e gli inuat sono degli spiriti malvagi che, stando alla leggenda, sono capaci di assumere sembianze umane. Abitano in posti in cui siano successe delle disgrazie e rendono pazzo qualunque essere umano entri in contatto con loro.

E’ solo una leggenda naturalmente ma anche nel 20° secolo gli antropologi hanno notato che gli eschimesi sono molto cauti quando gli si avvicinano degli sconosciuti sul ghiaccio.»

In Nomads gli inuat hanno assunto l’identità di vagabondi punk.

Delinquenti che vivono al margine e che, ignorati dal resto del mondo, si muovono ovunque gli aggradi a seminare violenza, tentando di attirare l’attenzione di qualche persona abbastanza sensibile da notarli in mezzo alla monotona piattezza della matrix/vita nella società occidentale moderna che, intontita dalla tecnologia, si è resa insensibile e cieca perfino all’essenza del male.

Dopo aver girato il mondo per studiare le popolazioni nomadi, ad un certo punto Pommier, un antropologo franco-canadese, si trasferisce in pianta stabile con la moglie a Los Angeles per insegnare in un college e “caso” vuole che prenda come abitazione una villetta costantemente al centro dell’attenzione di una banda di delinquenti che fa di tutto per attirare l’attenzione del nuovo arrivato tramite atti vandalici e lasciandogli messaggi offensivi di sfida e indizi delle loro malefatte.

Pommier logicamente è di natura un personaggio curioso e, avendo egli stesso una forte tendenza alla vita nomade, viene immediatamente ossessionato dal desiderio di osservare questi “esseri che vivono al di fuori di ogni struttura”.

Quindi, armato della sua fida Nikon, parte alla ricerca della banda per poi pedinarla e osservarla ininterrottamente per due giorni nelle loro inarrestabili scorribande.

Ad un certo punto finirà però per attirare la loro attenzione e, come da manuale, i giochi si invertiranno, facendo scivolare l’antropologo nella tela del ragno che lo condurrà verso la follia.

Noi assistiamo alla sua vicenda attraverso la dottoressa che lo prende in cura al pronto soccorso all’inizio del film, anche lei neoarrivata in città e che viene morsa da lui in un eccesso di follia, assumendone così i ricordi che rivivrà sotto forma di allucinazioni sempre più forti e prolungate, tanto da farle perdere il contatto con sé stessa e la realtà, fino a rischiare di scivolare anch’ella nella pazzia.

Nomads è condotto con maestria dal giovane Tiernan, che fa sfoggio della sua abilità tecnica sperimentando tramite inconsueti movimenti di camera che passano dal ralenty alla velocità improvvisa e mischiando una fotografia di gran gusto, con l’uso di filtri artistici, a inquadrature distorte e deliranti, in un montaggio spezzato di scene che spesso saltano di palo in frasca coinvolgendo e confondendo volutamente lo spettatore per incutergli un forte senso di estraniamento.

Nomads agisce come gli Inuat, colpisce e permane a lungo… a tutt’oggi rientra tra i film preferiti del sottoscritto, quelli che tendo a riguardare molto spesso.

La scrittura è molto particolare, McTiernan crea un film intimista parlando della vita di coppia di Pommier e al tempo stesso inserendo richiami tribali nel contesto della jungla metropolitana. Fa utilizzo di simboli e anche di numerologia. E’ perfino riuscito ad inserire in qualche modo, sempre funzionale al racconto, una scena in stile gotico che omaggia lo splendido “I Diavoli” di Ken Russell e i film italiani di genere degli anni 70.

Tutto questo avviene attraverso l’uso sapiente di un’ottima fotografia che passa dai toni caldi al gelo metropolitano e una direzione degli attori che richiama il cinema punk lisergico di inizio anni 80, risultando in un lavoro immersivo e che possiede tutti i pregi che un ottimo film, colto ma tensivo al tempo stesso, ha sugli spettatori sensibili e attenti, coinvolgendoli in un mix di forte curiosità, alternando momenti di stress e rilassamento apparente che mantengono viva l’attenzione e l’empatia verso il personaggio dello sventurato Pommier.

Un buon contributo è dato dal contrapporsi del bel tema malinconico di Bill Conti alla chitarra acida e ossessiva di Ted Nugent, che pervade le scene più aspre e anche i 3 brani “Strangers” (cantata da Dave Amato, ai tempi chitarrista-cantante della band di Nugent), “Nomads” e “Dancing Mary”, offrono una buona colonna sonora, nervosamente adeguata alla tensione emotiva.

Ottima la scelta dei tre protagonisti, Brosnan (qua al suo debutto come protagonista in un film), la Down e la Monticelli, che partecipano con impegno e sentimento, rendendo interpretazioni credibili ma anche tra gli inuat troviamo volti noti ai tempi come Adam Ant, l’impressionantemente adrogina Mary Woronov, la cantautrice Josie Cotton e si intravede anche l’ormai scomparso Frank Doubleday, storico Romero e “Street Thunder” di carpenteriana memoria.

Una menzione va alla caratterista Jeannie Elias, interprete di Cassie, collega e amica della Down, che si distingue in una scena fondamentale del film che potete vedere nel video qua sotto.

Un’altra particolarità del film è l’auto di Pommier, una italianissima Fiat 131 Super Brava 2000 USA, scelta non comune e non spiegabile nemmeno come sponsorizzazione, dato che la 131 era ormai arrivata a fine produzione nel 1985.

Nomads è un inizio notevole per il regista McTiernan che, grazie a questo film come curriculum, già l’anno seguente debutterà nella serie A di Hollywood con il super classico Predator per poi proseguire una carriera di successo con Caccia a Ottobre Rosso e Die Hard.

«Hai mai fatto un sogno senza sapere com’è iniziato? Il vecchio Diatvak raccontava di quanto sia pericoloso andare troppo lontano, a caccia, da soli, sul ghiaccio… e di come uno non capisca più che cosa è… vero…

Ci siamo allontanati troppo da casa, sai… tutti noi. Ci siamo allontanati troppo da casa.»

TRAILER DEL FILM

Nomads (USA, 1986)

Durata: 93 min e 92 sec

Rapporto: 1,85:1

Genere: thriller, orrore

Regia: John McTiernan

Sceneggiatura: John McTiernan

Produttore: George Pappas, Cassian Elwes

Produttore esecutivo: Jerry Gershwin

Distribuzione in italiano: Titanus Distribuzione

Fotografia: Stephen Ramsey

Montaggio Michael John Bateman

Musiche: Bill Conti

Scenografia: Marcia Hinds

Interpreti e personaggi:

Lesley-Anne Down: Eileen Flax

Pierce Brosnan: Jean-Charles Pommier

Anna Maria Monticelli: Niki

Jeannie Elias: Cassie

Adam Ant: Number One

Mary Woronov: Dancing Mary

Nina Foch: Agente immobiliare

Hector Mercado: Ponytail

Josie Cotton: Silver Ring

Frank Doubleday: Razors

Michael Gregory: Agente